「アレルギーで悩む人々を笑顔にしちゃうプロジェクト☆」で日本を元気に。

千葉県松戸市でアラテックセラピーが受けられるのは、てんびん鍼灸治療院だけです。

私たち人間の身体に備わっている自然治癒力(自己治癒力)は驚異的なもので、多くの軽微な疾患や傷は体が自己修復する力を持っています。

例えば、一般的な風邪症状や多少の切り傷は、免疫システムや細胞の再生能力(自然治癒力)によって治癒しますよね。

アトピー性皮膚炎や、その他のアレルギー症状についても、この自然治癒力を上手く発揮させることで、コントロールや治癒に近づけるようになってきます。

Contents

アトピー・アレルギーと肝臓の大事な関係

肝心要(かんじんかなめ)という言葉があります。これは最も大切なことや特に大事な要点を意味する言葉になりますが、ことアトピー・アレルギーに対してこの言葉を用いる場合には、私はあえて「肝腎要(かんじんかなめ)」と表現するようにしています。これは、身体の解毒や排毒という機能を考え、アトピー性皮膚炎や各種のアレルギー症状を克服しようとした時に肝臓と腎臓という2つの臓器の機能や働きがとても重要になってくるからになります。

今回はその2つの臓器の内の肝臓について説明をさせていただきます。

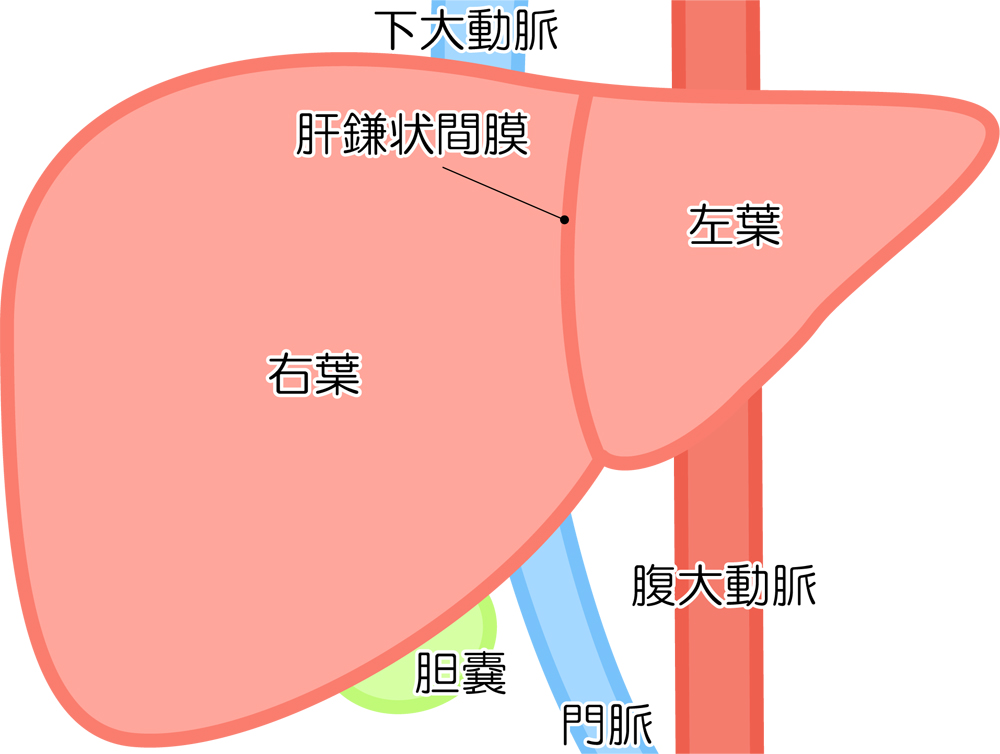

肝臓の構造と機能

肝臓は人体最大の臓器の1つであり、生命維持に不可欠な機能を持つ重要な器官になります。

肝臓の基本的構造は以下の通りです。

1・位置と大きさ

肝臓は腹部の右上、肋骨の下に位置しています。成人の肝臓の重さは約1.2~1.5kgで、人体内で最大の単一臓器になります。

2・肝葉

肝臓は主に右葉と左葉の2つの部分に分かれています。また、これら肝葉はさらに8つの機能的区分に細分化されます。

3・血液供給

肝臓には、2種類の主要な血管が存在します。

- 門脈:消化管からの栄養豊富な血液を運んでいます。

- 肝動脈:心臓から酸素を供給する血液を運びます。

4・組織構造

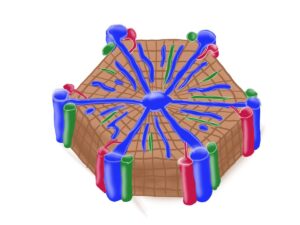

肝小葉

肝臓は無数の小さな基本構造単位である干小葉で構成されています。肝小葉は、六角形の形をしており、その中心に中心静脈が存在しています。

また、肝小葉は肝細胞と呼ばれる肝臓機能を直接担う細胞群で構成されています。

肝臓の主要機能は以下の通りです。

- 代謝機能:炭水化物、脂質、タンパク質の代謝を調整

- 解毒:有害物質を分解し、体外への排出を促す

- 胆汁の生成:消化を助ける液体(胆汁)を生成します

- ビタミン・ミネラルの貯蔵:ビタミンAや鉄分の貯蔵庫として機能しています。

- 免疫機能のサポート:体内の感染防御を支援しています。

肝臓は私たちが生きて行くために必要な「化学工場」であり「デトックス工場」のような役割を果たしており、人体における様々な代謝活動の中心的な役割を担っています。

そのため、健康を維持するためには、肝臓の機能を守り、最大限発揮できるような状態にしておくことが非常に重要となります。

肝臓と免疫の深い関係

肝臓は血液中の毒素や不要な物質を分解し、体外に排出する重要な役割を担っています。この排毒(デトックス)機能が弱まると、体内に炎症を引き起こす物質が蓄積されやすくなってしまい、アトピー性皮膚炎やアレルギーの症状が悪化してしまう要因となります。

また、肝臓は免疫系を調整する役割も併せ持っており、その機能低下が免疫バランスの乱れを引き起こし、過剰なアレルギー反応を誘発してしまうことがあります。

肝臓をサポートするライフスタイル

このような理由から、肝臓に余計な負担をかけず、その機能を高めるようにすることは、アトピー性皮膚炎や各種のアレルギー症状をコントロールするために有効と考えられます。

ここに挙げるようなライフスタイルの見直しをされていくと良いでしょう。

- 食生活の改善

肝臓に負担をかける加工/インスタント食品(保存料などの食品添加物)やアルコール、過剰なサプリメント、栄養(エナジー)ドリンクの類の摂取を控え、野菜や果物、オメガ3脂肪酸を豊富に含む食品を取り入れるようにしましょう。また、果糖をはじめとした糖類や高糖質のお菓子、デザート類も肝細胞の炎症を引き起こし、酸化ストレスを増やす恐れがあるため注意が必要です。 - 暴飲暴食をしない

一度に大量の食事を摂ると肝臓が栄養素を処理する負担が増えてしまいます。早食いもその傾向が強くなりますので気をつけましょう。 - 適度な運動

血液循環を促進し、肝臓の働きをサポートします。ウォーキングや軽負荷の有酸素運動、ストレッチなどがおススメです。 - 充分な睡眠

肝臓は夜間に最も活発に働くと言われています。十分な休息を取ることでその働きを助けましょう。 - ストレスの軽減

長期的なストレスはホルモンバランスを乱し、肝臓機能にも影響を与えます。

東洋医学的にもイライラや怒りの感情というものが肝臓の負担となってしまうことは有名です。そもそもオコリッペさんは肝臓のコンディションが良くない傾向にあるのかもしれません。

特にストレス下にあるような方の場合は、趣味や腹式呼吸などを利用して、積極的にリラックスを心がけましょう。 - 喫煙習慣

タバコに含まれる有害物質を肝臓が解毒するため、喫煙している限りは肝臓の負担が増えることになります。

加熱式タバコやシーシャ(水タバコ)にもニコチンをはじめとした化学物質が含まれるため注意が必要になります。 - 長期的な薬の服用

薬には少なからず肝臓での解毒を必要とする成分が混ざってきます、これは例え漢方薬であったとしても関連してくる場合がある話です。

そのため、強いお薬や長期的な服用をせざるを得ない状況の方などは、より肝臓を労わる意識を持たれることをおすすめします。 院長渋谷肝臓機能のサポートで有名なものに、ウコン(ターメリック)やしじみを使った製品などが挙げられますが、肝臓との相性が良いからといってそれだけに頼っていたり、

院長渋谷肝臓機能のサポートで有名なものに、ウコン(ターメリック)やしじみを使った製品などが挙げられますが、肝臓との相性が良いからといってそれだけに頼っていたり、

そういった商品を大量に摂取するのは「ちょっと待って」です!食事には何事にもタンパク質・ビタミン・ミネラルのバランスが大事になってきますよ!

良いと言われている物でも、過剰に摂取していると逆に体調を乱してしまうことがあるため注意が必要です。

肝臓に負担をかけやすい食べ物や摂り方

肝臓をサポートするライフスタイルでも触れていますが、肝臓に負担をかけやすい食品やその摂り方について少し掘り下げておきましょう。

- アルコール:特に大量摂取は肝臓負担を増大させ悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。

- 高脂肪食品:揚げ物や脂質の多い肉類は脂肪肝の原因となり得ます。

- 糖分の多い食品:ジュース類、ゼリー類をはじめ、甘いお菓子類は脂肪肝の原因となり得ます。ブドウ糖果糖液糖や果糖ブドウ糖液糖などが使われているものには特に注意が必要です。

- 果物の過剰摂取:果物には有用なビタミン・ミネラルも含まれますが、果糖も多く含まれます。この果糖は肝臓に負荷をかけてしまいますので、やはり食べ過ぎは禁物です。

- 人工甘味料:人工甘味料は肝臓の解毒作用や代謝に影響を与える可能性が指摘されています。大量に、そして常用的に摂取することの無いようにしましょう

- 塩分の多い食品:塩分過多は肝臓の負担を増やすだけでなく、高血圧などのリスクも高めてしまいます。特にご家庭で使われる「塩」に関しては、塩化ナトリウム成分比率が80パーセント台でその他のミネラル成分が多く含まれている、精製度の低い天然塩類がおススメです。

- 加工食品:食品添加物や保存料が多い食品は肝臓に負担をかけやすくなります。商品の成分表示を見る癖をつけましょう。成分表示中の「 / 」以降に記載されている物は全て添加物となります。

肝臓の不調が疑われる身体のサイン

肝臓の不調が疑われる身体のサインには、以下のようなものがあります。

1. 疲れやすい:肝臓の解毒機能が低下すると、体内に老廃物が蓄積し、疲労感が増します。

2. むくみ:肝臓の機能低下により血液の流れが悪くなり、体内に水分が溜まりやすくなります。

3. 食欲不振:特に脂っこいものを避けるようになる場合があります。

4. 黄疸(おうだん):白目や皮膚が黄色くなるのは、肝臓がビリルビンを処理できなくなったサインです。

5. 体のかゆみ:見た目に異常がなくても、全身にかゆみを感じることがあります。

6. 右上腹部の違和感や痛み:肝臓が腫れることで、右上腹部に圧迫感や鈍い痛みを感じることがあります。

7. 尿や便の色の変化:尿が濃い茶色になったり、便が白っぽくなることがあります。

ツボを使って肝臓を労わろう!

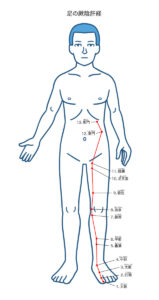

肝臓の負担が疑われる場合、東洋医学では肝経(足の厥陰肝経)に関連する経穴(ツボ)に反応が現れることがあります。以下が肝臓の健康状態に関連する主な経穴とその反応です

肝臓に関連する経穴と反応

1. 太衝(たいしょう)位置: 足の甲、第一趾と第二趾の間のくぼみ。

反応: 押すと痛みを感じる場合、肝の気滞(エネルギー(気)の滞り)や肝臓の負担が疑われます。

2. 期門(きもん)位置: 胸部、乳頭の真下で肋骨の下端に位置します。

反応: 圧痛や硬さがある場合、肝臓や胆のうの不調が考えられます。

3. 章門(しょうもん)

位置: 側腹部、肋骨の下端に位置するツボ。

反応: 押すと痛みを感じる場合、肝臓や脾臓の負担が示唆されます。

4. 行間(こうかん)

位置: 足の甲、第一趾と第二趾の間の指の付け根付近。

反応: 痛みや違和感がある場合、肝の熱やストレスが影響している可能性があります。

5. 蠡溝(れいこう)

位置: 下腿の内側、脛骨の内側縁に沿った部分。

反応: 押すと痛みがある場合、肝経の滞りや肝臓の負担が疑われます。

6.肝兪

位置: 背中の第9胸椎棘突起と第10胸椎棘突起の間から両外側に指2本分程度離れた部位。

反応: 押して硬さや痛みがある場合に肝臓機能の低下が疑われます。

7. 胆兪

位置: 背中の第9胸椎棘突起と第10胸椎棘突起の間から両外側に指2本分程度離れた部位。

反応: 圧痛がある場合には、肝臓・胆のうや消化機能の不調が考えられます。

経穴の反応の見方

圧痛: 押したときに痛みを感じる場合、関連する臓器や経絡に問題がある可能性があります。

硬さや腫れ: ツボ周辺が硬くなったり腫れている場合、エネルギーの滞りや炎症が考えられます。

冷えや熱感: ツボが冷たく感じたり、逆に熱を持っている場合、体内のバランスの乱れが示唆されます。

内臓-体性反射点

内臓-体性反射としての肝臓の反応点は、肝臓の機能や状態が体表や筋肉に影響を及ぼすポイントとして知られています。以下に、肝臓に関連する主な反応点を紹介します。

肝臓の反応点(内臓-体性反射)

1. 右側の第5~第7肋骨付近

肝臓は右上腹部に位置しているため、右側の肋骨下部(特に第5~第7肋骨付近)に圧痛や硬さが現れることがあります。

この部位に触れると痛みを感じる場合、肝臓の負担や機能低下が疑われます。

2. 右肩や肩甲骨周辺

肝臓の不調がある場合、右肩や肩甲骨周辺に筋緊張や痛みが現れることがあります。これは、内臓-体性反射による筋肉の反応とされています。

3. 右上腕内側

上腕の内側(特に肘の近く)に反応点が現れることがあります。この部位に圧痛がある場合、肝臓の状態と関連している可能性があります。

4. 右手の水かき部分(親指と人差し指の間)

この部位も肝臓の反応点として知られており、押すと痛みを感じる場合があります。

5. 右下腿三頭筋(ふくらはぎ)

アキレス腱付近やふくらはぎの筋肉に硬さや圧痛が現れることがあります。これも肝臓の状態と関連している可能性があります。

反応点の活用法

評価: これらのツボや反応点を押してみて、痛みや硬さがある場合、肝臓の負担が示唆されます。

治療: 鍼灸やマッサージ、ストレッチなどでこれらの反応点を適切に刺激することで、肝臓の機能をサポートする効果が期待できます。

注意が必要なコンディション

- 動いていなくても(安静時でも)痛みや不快感が続く場合

- その場所が痛くなった原因に全く覚えが無い場合

- 局所の痛みに加えて、先に挙げたような全身性の不調を伴う場合

このような症状の場合には、なるべく早めに専門的なチェックを受けるようにしておきましょう。

自分に合ったアプローチを探る

肝臓は全身の健康に密接に関与しているため、日々の生活習慣を見直すことがアトピー性皮膚炎や各種アレルギー症状を緩和・改善につながる第一歩となります。

ただし、個々の症状や体質、生活環境を取り巻く条件には違いがあるため、自分に合った方法や取り組み方を見つけていくことが重要です。

アラテックセラピー

各種アレルギーや過敏症でお悩みの方、この治療法に興味を持たれた方は、以下の関連ページもご覧ください⇩